|

|

|

|

|

他,是我家乡常州市经开区潞城街道邓家村人,与我村相距一公里;2007年年底,他荣获了中国工程院院士,我和亲戚张树焕(张全兴的堂弟)专程赴南京登门他家中采访了他,并在2008年元月18日的《常州日报》头版发表了他的新闻报道;他,主要成就是用最新的科学技术治理环境污染,因此,大家亲切地称他为:环境污染的“克星”,青山绿水的卫士。他,就是南京大学博士生导师、中国工程院院士张全兴。在“六五世界环境保护日”来临之际,笔者通过电话采访了他。

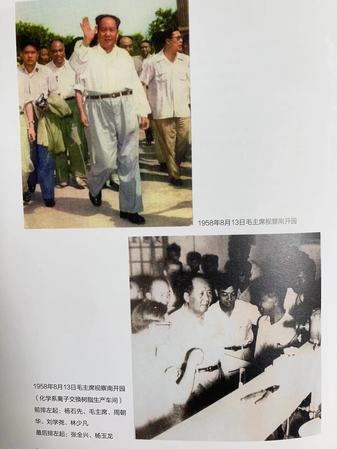

一、勤奋好学,科研报国 走过83个春秋的张全兴,出生于江南水乡的一个贫苦农民之家,从小跟着父母四处逃荒。天下父母爱小儿,老来得子的父母,本该对张全兴格外疼爱,但因为生活所迫,父亲曾想把他“送人找口饭吃”,母亲不忍割舍“心头肉”,发誓全家人死活也要在一起,并请人取名“全兴”,期望他长大能有出息,光耀门庭。由于家境贫寒,他的两位姐姐13岁就到上海纱厂当童工,三位兄长也很小就去上海当徒工。抗战胜利后,他在当地邻村紫云小学读书,稍大一点跟随兄姐打工到上海,读了中学。1957年,他以优异成绩考上了天津南开大学化学系,他怀着一颗报国报恩之心,穿着母亲缝制的土布衣服和鞋子,踏上了北上天津求学之路,成为了全村100多户农家中唯一的大学生。在读大学期间,他一直是所在班级的团支书。由于教育要与生产劳动相结合,因此,张全兴担任了南开大学校办厂树脂车间负责人。“1958年8月13日,是我激动人心的一天”。

张全兴兴奋地回忆起当年与毛主席握手的情景。“毛主席从外地来到天津考察,第一站就是我的母校——南开大学,视察了树脂车间,毛主席与我握了手,亲切地询问了我们搞科研生产的情况,最后,毛主席还和我合了影”。这是张全兴人生中最激动的一天。他又说:“这一夜,我兴奋得一夜没睡着,当天晚上就写了入党申请书”。从此,张全兴树立了一颗“求学成才、科研报国”之心。在大学里,他非常珍惜时间,刻苦学习,生活俭朴。因表现突出,他在二年级就入了党,三年级就提前毕业留校任教。28岁那年,“文革”开始了,张全兴被迫停下全部科研工作,一停就是10年。1978年党的十一届三中全会拨乱反正,结束了十年“文革”,南开园重见天日,广大教师迎来了科学的春天。为此,他如鱼得水、分秒必争、废寝忘食,全身心地投入到科研工作中,成了南开大学有名的“拼命三郎”。 二、科技创新,废水淘金 把污水变清,让老百姓安居乐业,这是张全兴科学研究生涯中的核心追求。

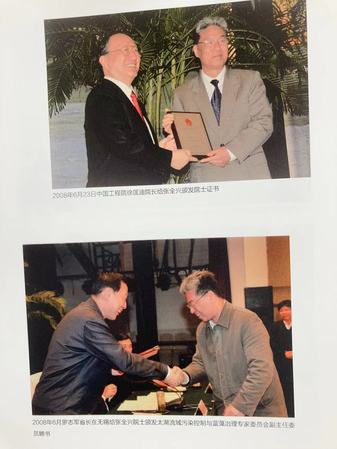

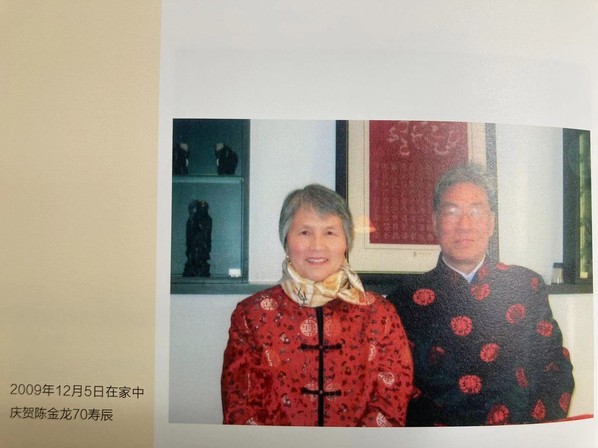

1985年,从南开大学调到江苏石油化工学院任教的张全兴,看到迅猛发展的江苏乡镇企业带来了严重的环境污染,决定把过去合成的高分子材料用到环境保护上。在“六五”、“七五”期间,他成功地参与了三项国家科技攻关项目。并承接和解决了一个又一个化工污染治理难题,使树脂吸附治污技术不断拓展与完善,受到了相关企业的广泛欢迎和国家科委、化工部等主管部门的嘉奖。1993年2月,张全兴加盟南京大学后,更加快了对环境污染治理的追求脚步。2001年,张全兴主持的“树脂吸附处理有毒有机化工废水及其资源化研究”项目获得国家科技进步奖二等奖。水污染是大多数避之不及的难题,而在张全兴看来,污水之中也大有文章。他说:“过去治理废水,是企业向废水中扔钱;我们现在要帮助企业从废水中‘捞金’,向废水处理要经济效益”。 张全兴认为,废水处理要注重资源化,将有毒有机物或无机物回收变为有用资源。他以敏锐的眼光和过人的胆识,将大孔树脂吸附技术率先引入环境工程领域,开发了具有原创性的“树脂吸附”技术,开展有机化废水污染治理与资源化领域研究,其最大特点是将污水中有毒有害的成分有效地分离和吸附出来变成资源。这一技术不仅使水得到了净化,同时让有害物质变为一种有用的原料进行循环利用。 我国是氯苯及其衍生物的生产大国,约占世界年产量的50%,主要生产企业分布在长江下游和淮河下游等环境敏感地区。张全兴带领团队分别同南京化工厂和扬州农药集团合作,共同开发了“绝热吸收、离子交换树脂除铁、吸附树脂除有机物”集成技术,该技术可以从水洗废水中回收苯、氯苯、工业盐酸和三氯化铁,含苯系物的副产盐酸被精制成工业盐酸,废水中污染物全部成为化工原料,真正实现了水洗废水的“零”排放和氯苯的清洁生产。 该技术已在南京化工厂、扬州农药集团等大型企业推广应用,国内市场覆盖率达90%以上,仅扬州农药集团年直接经济效益就达1500万元以上,并为保护长江等水系的水质发挥了重要作用。集团负责人感慨地说:“废水处理成了新的经济增长点,没想到搞环保还能出效益。”此外,张全兴还为太湖治污、蓝藻治理和全国江河湖泊的环境治理与生态修复作出了重要贡献。 2007年,无锡水危机事件发生后,江苏省委省政府提出“铁腕治污、科学治太”。2008年专门成立“江苏省太湖水污染防治和蓝藻治理专家委员会”,张全兴任副主任。为进一步做好太湖治理工作,张全兴依托江苏江达生态科技有限公司,在无锡太湖畔建立了江苏省企业院士工作站,承担了“十一五”和“十二五”国家水专项任务,选择贡湖湾小溪港开展生态修复工程示范,现已圆满实现了“湖水清、生物多、景观美”的建设目标,2.3平方千米示范区呈现了碧波美景。 三、黄金搭档、携手科研 2001年,就在张全兴第一个“十年计划”提前实现之时,他的爱人陈金龙教授却病倒了。这让一向“两耳不闻窗外事,一门心思搞科研”的张全兴感到了前所未有的担心和沮丧。

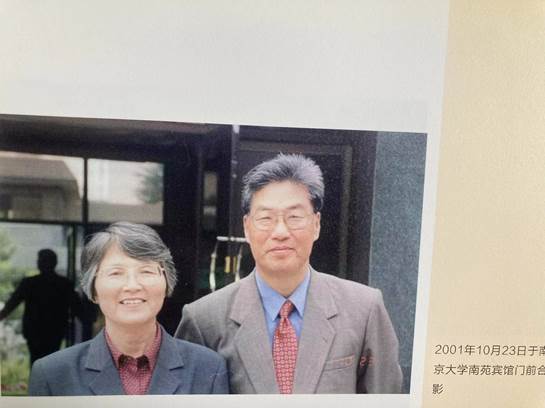

陈金龙是他大学时代的同窗,科研上的黄金搭档,生活中的知心伴侣,两个人相濡以沫,一路携手走过将近60个春秋。陈金龙最初在南开大学学习的专业是有机合成,毕业后留校任教,1993年,她晋升为教授,为了支持张全兴回乡创业,她改变了以往的研究方向而转为精细化工,后来到了南京大学,为了进一步辅佐张全兴的事业,她又放弃了精细化工的专业转为环境保护,2000年,被批准为环境工程专业博士生导师。 “我之所以能取得一些科研成果,功劳簿至少应该有我夫人的一半”,一向低调内敛的张全兴多次在公开场合毫不避讳地表达了自己对夫人的感激。 忆往昔峥嵘岁月稠。夫妇两人最艰难的一段时期是张全兴初到南京大学的那段时间,两个人分居两地。陈金龙在常州大学创办了精细化工专业,在那里做教研室主任和应化系党支部书记,工作开展得顺风顺水,市劳动模范、省优秀共产党员等荣誉也接踵而来。而这个时候的张全兴却在南大正经历一段迷茫困惑的时期,工作进展得举步维艰。在这种情况下,陈金龙毅然做出了一个抉择,放弃了手头一切的荣誉和业绩,谢绝了各种诱惑和人情的挽留,突破种种困扰调到了南京大学来辅佐张全兴,把自己全部的智慧和力量都放在有机有毒化工废水治理和资源化的研究上。 陈金龙的到来对于这一场创业起到了至关重要的作用。据张全兴回忆,1994年至1997年的这几年,是夫妻两人最艰辛的阶段,同甘共苦、白手起家。张全兴主外,负责跑项目;陈金龙主内,在校带领学生搞废水治理技术与应用基础研究。 “有陈老师在家坐镇,我心里是很踏实的。因为废水的成分有时候会有变化,所以实验数据一定要多次重复,并且要逐步放大,不能做一两次就下结论。”正是因为陈金龙在实验数据方面的严格把关,使得张全兴经手的工程项目没有一个失败的,赢得了良好的社会声誉,事业发展很快。 四、身先垂范,实干育人 “诚实做人、勤奋做事、淡泊名利、奉献一生”是张全兴的座右铭,也是他人生的真实写照。 1993年,张全兴来到南京大学任教,负责筹建环境工程专业。当时的环科系理科强、工程弱,基础条件差,教学与科研用房十分紧张,系领导腾出两间共40平方米的办公室,张全兴从自己的积蓄里掏出两万元,搭建了通风柜、实验桌,购置了几件简单的实验仪器,改建成基本可用的实验室。无论是实验室还是工程现场,到处可见张全兴的身影。他对事业执着追求和认真求实,艰苦奋斗的精神深深地激励着身边每一位学子和青年教师。功夫不负有心人。2009年科技部批准南京大学筹建国家有机毒物污染控制与资源化工程技术研究中心;2016年教育部学科评估中,南京大学环境科学工程一级学科全国排名A,2017年入选国家“双一流”建设名单。张全兴带领团队潜心科研,“树脂吸附法处理有毒有机化工废水及其资源化研究”项目和“水溶性、难降解有机污染物治理与资源化新技术”项目分别获国家科技进步奖二等奖和国家技术发明二等奖。

张全兴主张“授人以鱼,不如授人以渔”。因此,他非常注重培养学生的独立工作能力,要求每位学生都有独立开展一个完整项目的经理,做到既能搞科研,又会搞工程。他对学生的学业要求非常严格,但在学生的生活上十分关心,竭尽所能在经济上提供帮助,使在校的研究生能经济上自主、生活无忧。他给自己提出了两项任务:一要更好、更多地培养年轻科技人才,尤其要培养好领军人才和接班人;二要尽力积极参与相关科研与咨询工作,争取再做新贡献,如今张全兴共培养出了73名研究生和博士后,为祖国环境学科发展、人才队伍培养作出了突出贡献。 五、有名孝子,情系家乡 孝,是传承中华民族美德。张全兴在地方上一致公认是有名的孝子。他对父母,对家乡的父老乡亲满怀深情。当年从南开大学回到常州工作主要的想法即为侍奉父母。他有五个兄姐,都已病故,(张全兴是最小的一个)其中两位早年病故,某种程度上与环境污染密切相关。有一年,张全兴得知自己的父亲病危信息时,他星夜启程回家与父亲相见最后一面;他的母亲晚年身体有病,张全兴总是日夜陪伴在老母亲身边,并四处奔波求医问药,为老母治病。一位乡亲说,羚羊角粉能治他母亲的病,张全兴特地赶赴无锡某地购回了羚羊角粉,他的母亲服用后,延长了一段生命时间。 情,温暖乡里乡亲。少年时离开家乡的张全兴,有着对故土执着的爱,对乡亲难以割舍的情,他时刻牵挂着家乡。据张全兴回忆,他在读书时,每逢春节、重阳节总是对村里的“五保户”贫困老人进行捐款、捐物,行善积德。在张全兴的内心深处,治污环保是造福老百姓的头等大事,他愿意为此鞠躬尽瘁。“眼看老百姓吃不到清洁的水,身体受到糟蹋,真是于心不忍啊!” 多年来,张全兴首创的树枝吸附环保技术为常州市创造了显著的社会、经济效益。早在20世纪七、八十年代,他就帮助常州冶炼厂、二化厂治理含酚废水,取得了明显成效;后来,他又帮助亚邦化工集团、江东化工厂、常州农药厂、有机化工厂、金坛激素研究所等十多家化工企业都“享用”过树脂吸附技术带来的显著效益。一批毒性很大的污水经过处理实现了达标排放,避免了对环境和人体的毒害,并产生了一定的经济效益。

已步入耄耋之年的张全兴,他对家乡的环保事业仍然非常关注、关心、关爱。他寄希望地说:“常州是沿江濒湖城市,环境保护任重道远,责任重大。常州的环保工作对长江下游和相邻城市影响较大,要确保长江下游水质安全,常州各级政府不能有任何闪失。并表示在自己有生之年愿意为家乡的环保事业,再作贡献!愿家乡常州建设成为清洁之城、绿色之城、花园之城、生态宜居之城!”

本文作者:陈富大 张树焕 2022年5月28日

|

|

| 【打印】 |